| 大野原の開墾 |

奈良時代以前

香川県内の古墳分布状態を見ると、大野原は粟井村。紀伊村、母神村、赤岡山と共にその数が最も多く

椀貸塚の如く香川県下第一と思われる大規模な円墳を初めとし、平塚、角塚などの大円塚が残っている。

まだこの他に豆塚、猫塚、四角塚、植穴塚、などの名も残っているが西讃府志によると

「塚十一・この地開きしとき百七十ありしといえり」とある所からも奈良朝以前においても早くから有力な氏族がいて、

香川県内の一中心地をなしていたものと思われる。

そしてこの地は「和名類聚抄」国郡部の郷名の条項に「姫江」とあって「比女乃江」(ひめのえ)と読み、

現在の和田・豊浜・五郷・萩原・紀伊・大野原の地を総称して呼んでいたものと考えられる。

|

平安時代以降

平安時代後期には、「姫江庄」(ひめのえしょう)が、人皇第74代・鳥羽天皇の第二皇女・八条院障子内親王の

領地となったそうである。

その後鳥羽上皇の官領地となったと記されている。

1221年の承久乱の結果、この管領地は没収されたが、三年後、高倉院貞親王・御子四条天皇・後嵯峨天皇・

亀山上皇(1305年)の管領地となり後宇多天皇(1308年)・尊冶親王・の後、徒らに逆徒の横暴のままに、

まかせられるの状態となり皇室の管領地を離れ、武家の領地となったようである。

その後

室町時代は水利の便・肥沃な土地は開墾が進められ、耕地となっていったが

大野原の様に土地が高燥で、水利に恵まれない不便な地は、耕作もされないままで

原野のまま捨てられた様である。

ただ、水利に恵まれた周辺の耕地に和田郷が建てられた。

1641年、生駒家から琴平宮に献納した讃岐国の古い地図には、

和田・箕浦・田野・井関・萩原・和田浜分・蝦済(えびす)を和田郷として記し

姫浜分・花稲・在木(ありき)内野々・丸井・粟井・木乃郷を姫郷として記されている。

大野原はその姫郷中の中姫の一部であったようである。

また、1640年の「生駒高俊公御領讃州郡村々総高帳」によると、大野原四囲の村々 中姫村・花稲村・萩原村・

柞田村 は開墾が進み朝夕、煙が立ちなびいていたそうであるが、我が故郷大野原は全く地名が見あたらない。

南は雲辺寺山を背にして、燧灘の波寄せる花稲の海岸の近くまでの一里四方の大野原は見渡す限り雑木林に

覆われ、その中に緑濃い松原が繁茂した荒野で見捨てられていた地域で僅かに、観音寺から五郷を経て

阿波の山奥へ通じる阿波街道と柞田から姫浜へ抜ける伊予街道の道が開けていたに過ぎない。

こうした荒涼とした大野原、これが江戸時代開拓前の我が故郷の姿であったようである。

|

生駒家(西鴨八兵衛)による大野原開墾

こうした大野原に着目したのが1638年頃・当時讃岐一国の藩主だった生駒壱岐守高俊の家臣で、

豊田郡郡奉行の西鴨八兵衛であった。

西鴨八兵衛は自ら陣頭に立ち采配をふるって井関池の築造に着手したのであるが堤の原型も大略出来上がった頃、

生駒家のお家騒動で1640年井関池は工事半ばにて中止となった様子である。

樋には小豆郡の豊嶋から巨岩を運搬しあてがったとの事である。

|

平田家の大野原開墾

江戸時代初期に生駒家の西鴨八兵衛の中途挫折の後を承けて井関池を完成し、大野原新田の育ての親と

なったのが平田氏を中心とする仲間である。

平田家は伊賀国(三重県)山田郡平田城に住んでいた為、平田氏と名乗っていた。

大野原開墾の祖・平田与一左衛門政重の家は曽祖父・正郷の時、父・信近が大阪夏の陣(1615年)で

豊臣方に味方し討死したため、一家は近江国(滋賀県)の大津に移住し町人として暮らしていたらしい。

近江は「近江承認」の出た豪商の多い国であるが、平田家もその巨財を以って財政に苦しむ諸国大名に

お金を貸していた、所謂「大名貸し」を行っていた。

当時讃岐高松の藩主・生駒高俊も平田与一左衛門から銀子を借りていたし、丸亀藩主・山崎家冶も

銀子を借りていた。

こんな訳で「大名貸し」とともに、土地開墾にも投資をするという資本家であったらしい。

1640年生駒家のお家騒動の結果、讃岐の国は二分され、東讃は松平頼重・西讃は山崎甲斐守家冶が統治し

肥前天草から西讃に封じられた山崎家冶は居城の構築が先ず必要であった。

最初は観音寺の殿町に屋敷を構えていたが、丸亀に移り丸亀の亀山城を改築する事となり、

修築のため諸国から請負業者を募った。

平田与一左衛門はこれを聞き入札をしてみようと思い、手代の木屋庄三郎、備中屋藤左衛門、

三鴨屋又衛門らと共に丸亀へ下ったが既に入札は済んでいた。

彼らはひどく失望したものの、直ぐに帰路につくこともできず、これに代わる仕事はないものかと思案をしていた際、

丸亀から西の所に一帯の原野がある拓せば相当の新田になりそうだということと、生駒の時、西鴨八兵衛が

新田にしようと池を築きかけていたが、生駒家のお国替えで中止になっている処があると云う事も聞き、

この大野原を尋ねてきた。

中姫の大庄屋・坂本四郎右衛門方に泊まり、翌日から大野原をくまなく調査した。

遥か南を仰ぐと、東から財田山、神田山、河内山等々が肩を並べ、雲辺寺山はその中央にどっかと居座り、

西へは、有木山、田野々山、高尾山等々が連なり、果ては鳥越で海に臨み、遥か向こうには予州の山々が雲間に浮かぶ。

丸亀・金比羅は東五里、象頭山の肩越しに左右に指すことができる。

北西眼下には燧灘は傾いた陽を受けて、寄せては返す小波が金色に眩いばかりの美しさである。

芝原を縫って延々と続く二本の街道が北から南へ・東から西へ延びている。

足元の芝草を抜き取ると、肥えた土。用水があれば・・・・・・・・・!!

かくして隣村との境界を決める為、各村々の庄屋(中姫・萩原・井関・和田・花稲・柞田・山田尻・大畠・北岡)と協議を行い

東及び北の方は萩原から柞田村(くにた)の界までに井手を掘ることにし、南は山麓の根とし

、西は姫浜村と花稲村との間にある林までの範囲に決定した。

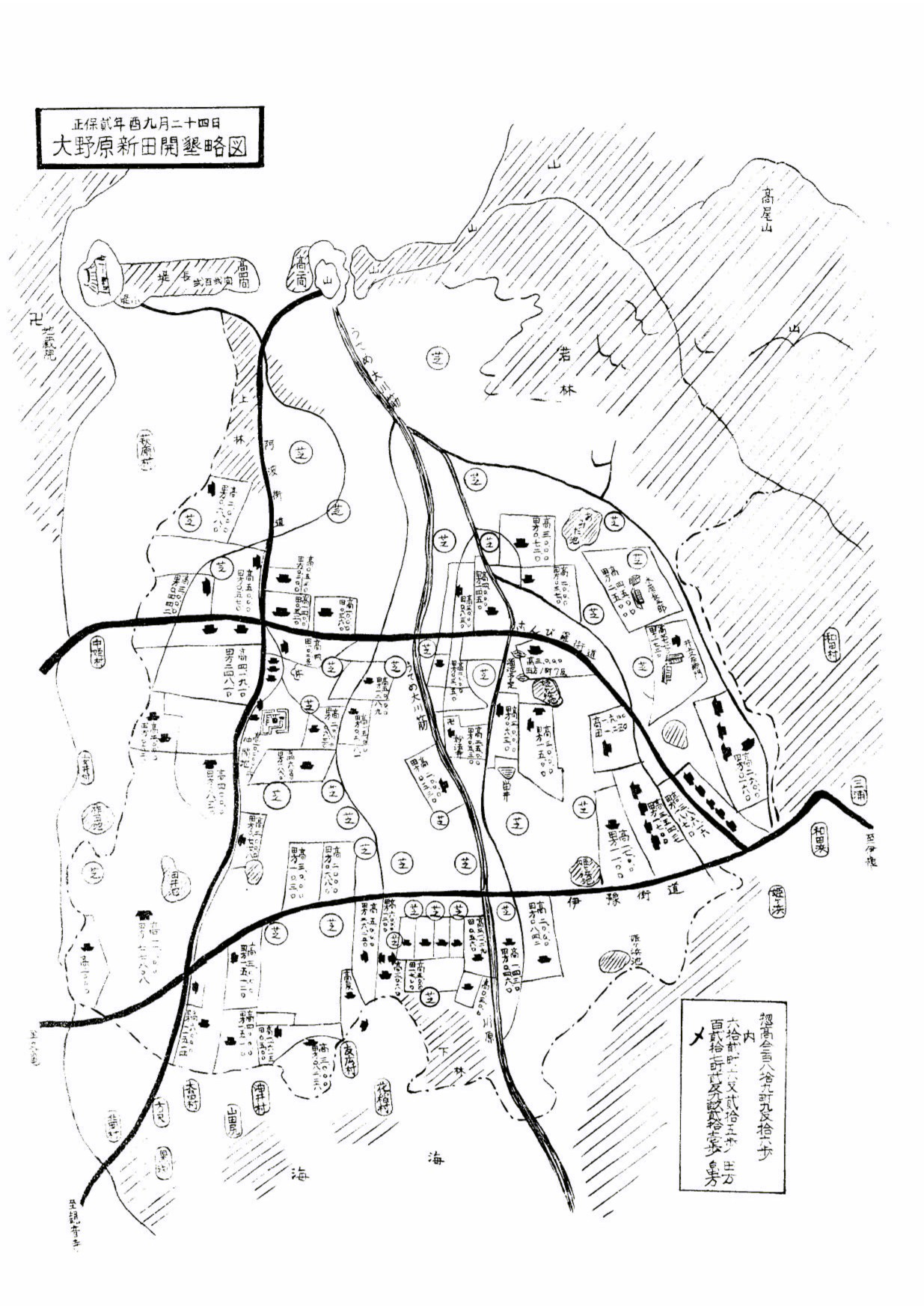

この時、書き記した地図が役場に残っている。 これが前身の大野原村である。

1643年5月22日を正式に藩主・山崎甲斐守家冶の開墾許可がおりた日を大野原村記念日として、

年中行事の一つにしていたが今では忘れ去られている。

開墾Mapは 参照(「芝」と記されている所は、未開墾の場所みたいである。)

開墾MAP

|

井関池の築造と灌漑用水路の設置

大野原新田の成否の鍵は、揚水を得る「ため池」の築造にかかっていた。

藩主の許可を待って、最初に着手したのが井関池の築造とその用水路の新設とであったが、

莫大な経費と心血を注いでいる。

日夜を分たない突貫工事で1643年〜1644,年の僅か7ヶ月の短期間で完成をさせたようである。

しかし余りにも急いだ性もあり、自然と粗漏な箇所も多かったと見え、翌年から約12年間、毎年の如く、

堤防決壊があり

開墾も停滞し、百章も離散するなどの困難が続いた様子である。

1644年には、唐井出その他、大小の用水路の新設・修築を開始している。

「三豊郡史」によると

『各地より開田希望の者、雲の如くに集まり、殊に伊予方面より多く入り来れり。

現今大野原村に存する、福田・石川・尾藤・細川・守谷・野村・合田・等の諸氏は

皆この前後に移住せしものなり』とある。

|

1673年には姫浜(現・豊浜町)と大野原との間に水争いが起きたとも記されている。

この頃には井関池の余水を溜めて置く小池を次々と増築し水不足を補うようにしている。

|

西宇手目掛り

| 猫塚池 |

万冶元年 |

八反五畝 |

. |

| 磐 池 |

寛文7年 |

二町一反四畝 |

. |

| 千年池 |

延宝3年 |

延宝三年 |

常磐池と一所に成 |

| 枝 池 |

延宝4年 |

四反五畝 |

二葉池と一所に成 |

| 梢 池 |

延宝4年 |

七畝二十歩 |

. |

| 段之上池 |

延宝6年 |

二反九畝 |

. |

| 袂 池(たもといけ) |

貞享元年 |

四町余 |

. |

| 萩原村青葉池 |

. |

. |

元・大野原池 |

| 和田浜長谷池 |

貞享頃 |

. |

. |

井関池樋の水掛り

| 阿弥陀池 |

正保二年 |

一町五反 |

|

| 豆塚池 |

寛文十年 |

一反六畝 |

|

| 段之池 |

延宝3年 |

一町三反 |

|

| 清水池 |

延宝2年 |

八反五畝 |

|

| 清水下池 |

正徳2年 |

五反後畝 |

|

その他の池(井関池樋の水掛り)

| 姫 浜 |

高丸池 |

|

|

| 姫 浜 |

今田池 |

|

|

| 柞 田 |

土井ノ池 |

|

|

| 油 井 |

広生池 |

|

|

| 油 井 |

龍田池 |

|

|

源泉[泉(出水)]

| 柳泉 |

同上泉 |

宮下泉 |

道上泉 |

柿砂泉 |

流田泉 |

野上沢泉 |

与左衛門泉 |

吉左衛門泉 |

| 新兵衛泉 |

亀井泉 |

片岡泉 |

石砂子泉 |

|

|

|

|

|

| これらの泉は揚水不測を補うために掘られたものと思う |

| その他40有余の出水が掘られ井関池と共に大野原新田開発に寄与したとも書かれていた。 |

|

「三豊郡史」による1676年(延宝4年)頃の人口は

|

| 表百姓 |

133軒 |

| 小百姓 |

96:軒 |

| 験 者 |

3 |

| 山 伏 |

4 |

| 法華寺 |

1 |

|

人口 1424人

と記されている。

人数が合わないが?? |

|

1699年(元禄十年)頃は

戸数・・488戸・ 人口も恐らく2千数百人を越えるに至っていたた゜ろうと記されている。

二十数年で約2倍強に増加しているということは、急激な発展を伺うことが出来る。

|

享保の大飢饉

享保10年〜享保19年の約10年間は世に有名な享保の大飢饉に見舞われたときであるが、

九州・中国・四国を中心とした大飢饉で享保17年、18,年が最も甚(はなはだ)しかったらしい。

三豊郡史によれば、餓死者17万人余、大風・洪水・大雹(ひょう)、稲無視の大被害が毎年の如く襲った上、

大疫病が流行し、人畜を死なせたそうである。

中姫の住民は食料に困り果て松皮餅や藁餅(わらもち)を食べて生命をつないだともある。

現在の我々は出来ないことであろうし、想像もしないだろう!!

|

1749,年(寛延2年) 井関池の大決壊

1748年(寛延元年)6月に大風雨があって以降7月下旬まで一滴の降雨もなく、農作物は目も当てられない程に

枯死した。

ところが7月21日〜22日の僅かな大雨で池・川が大洪水となり、家・田・畑を流失したものも多く

難民が続出したそうだ。

そして9月2日〜16日には又も大雨・洪水で農作物は収穫皆無・・・・翌年寛延2年4月には大地震・

6月には暴風雨・洪水、7月2日〜3日には再度大洪水があり、井関池が決壊、

前代未曾有の大被害を受けたとある。

|

明和 〜 安永 〜 天明 の頃

明和3年〜明和9年は享保に継ぐ惨事で 正月大雪、一寸五尺・・3月下旬まで雨降り続き、5月〜8月まで早魃、

12月暴風・こんな感じが毎年の如く続き、全く目も当てられない困窮に曝(さら)されたそうである。

明和7年五郷村の資料では

人口790人中、406人、即ち半数以上の人々が夫喰願いを出したと云われている。

中姫の村人が五郷の山中に入り、葛(くず)や蕨(わらび)を取ってきて唯一の食料にして生命をつないだと

伝えられてもいる。

|

1857年(安政4年) 井関池新樋大破損

安政4年4月25日午後から26、27日の朝にかけ大雨が降りしきり、特に26日の夜半になってからの豪雨は

すさまじいもので有ったと記している。

村中大恐慌(きょうこう)<・・・・・27日の朝・井関池の新樋(とい)は大は損し又々修築の大土木工事となった。

昭和27・28・29,年に大修築堤工事を行った時、当時の苦心と汗で築いた土層が明らかになったそうで、

工事関係者も当時の苦労の跡に涙したと記されていた。

|